编者按老师自古就被称为“智者”(习近平语)。透过大学课堂这扇窗,我们看到了无数的智者,他们通过扎实的知识功底、过硬的教学能力、勤勉的教学态度、科学的教学方法,用自己的学识、阅历、经验,点燃了学生对真善美的向往。

《淮师听课记》第1季第4集继续《模样》的主题,给大家奉献的是课堂上的崔元顺、李巨澜、赵科天、胡健四位老师“智者的模样”,请大家跟随同学们细腻的笔尖细细品味。

《淮师听课记》第1季就此完美收官,随后将推出《淮师听课记》第2季《传奇》,敬请期待。

大家可以到淮师新浪微博(点击绿色字体进入)、淮阴师院报微信、淮师新闻网微信、淮师听课记吧(点击绿色字体进入)参与互动。对活动的建议、意见和投稿请发送到淮师新闻网邮箱:hnunews@foxmail.com,hnunews@163.com。

第1季前3集回顾:(点击绿色字体进入)

崔元顺老师的课堂:物理艺术寻真知 幽默通俗辟蹊径

听课学生:物电学院1302 李珊珊

时间:2014年11月6日星期四

天气:晴

地点:教A1-203

课程:电动力学

老师:崔元顺

真好,又到了崔元顺老师的课!

“还是要奋发图强啊,你们现在可比我们当年好太多啦,好好地努力才是啊。”还未钻进好不容易提前占好的位置,就听到他掺着少许乡音的殷切教诲,我将电动力学书放在桌上,抬头便撞上他慈父般的眼神,瞬间感觉一种温暖稳妥。如往常一般,他靠在讲台一侧,笑着和学生们聊着天。上课铃刚响,“各位,咱们接着上节课讲下面的问题。”微微拖长的声音在我的耳边萦绕,鼓动我跟随他的脚步去物理的艺术世界中寻找真知。

图为崔元顺老师的课堂。记者王晓东摄

“来看第二节磁标势的内容,什么叫磁标势?问题是怎么提出的呢?我来举一个简单的例子,比如说,我有一个条形磁棒。”粉笔在黑板上随意一划,一个物理现象就要呈现开来。“这可不是导线呦,你发现一端N极,一端S极,注意条形磁棒本身没有绕电流哈,小时候都玩过,现在,两端磁体,两个观点,一个是目前最流行的观点,叫分子电流观点,前面可以再加上名词叫安培分子电流。”在黑板上仔细的画出示意图,“另一个就是磁势观点。它认为,你一条形磁棒有两极,两端有磁荷,上面是正磁荷,下面是负磁荷。你又要说,磁荷不存在啦,在这里呢,只是一种等效替代的思想。人们在认识磁学的观点,是先认识电学规律再认识磁学的规律,在磁学有没有电学中类似的观点呢,当然现在证明磁荷不存在,不是该把这删了吗,不,在解决下面问题的时候两种观点却是得到相同的结果,咱学物理的也得是文化人,这就是殊途同归。”“哈哈!”台下的学生们跟着他上课的节奏或激动万分,或眉头紧锁,或豁然开朗,或会心大笑。

崔老师像驰骋战场的一员老将,只肖一个小小公式,将其行云流水般展开,立马让看似繁复高深的概念推理溃不成军,只得乖乖在他潇洒又不失大气的板书里将每个知识点的精粹和盘托出。他又像物理世界的艺术家,“物理是一门艺术”,以数学原理为笔,以理科学术为墨,以三米黑板为纸,挥洒出物理之美。哪管它是由偏微分方程推出,抑或是为磁标势的使用条件引入,还是为磁场环路定理所用,在幽默通俗的语言引导下,跟随他享受他独辟教学蹊径的爽哉悠哉。

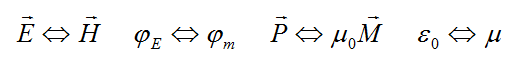

“说白了,不要讲那么玄乎,咱就把除去电流的所在的壳层当作是个布口袋,将电流装起来,封好口,这就是铜墙铁壁啦,这就是单联通区域的意思,它出不去。”条件摆好,下面往哪儿走?“各位看,套公式走起!”一行行条理清晰的公式,推导,细究,抽丝剥茧,“看,这两个公式中M俩兄弟就互为负号,负负得正啊,这就得到了磁化强度矢量,再看磁荷密度这个公式…...”在他的课堂里,我无须担心自己将前面的东西落下来。“看,咱们也有诀窍,下面咱们呢,就把磁学里的量跟电学里的量一一对应起来,各个击破,记住就毫无压力,看:

这样一条条公示列下来,不就很清晰了吗?”崔老师将对应公示一条条对应,“各位看,感觉如何!”

他爽朗的笑,在下课铃声响起的那一刻是那么让人留恋,大家收拾好心情,期待崔老师的下一堂课。

李巨澜老师的课堂:思考在当下

听课学生:历史学院1201 陈莉

时间:2014年11月11日

天气:阴

地点:B1-617

课程:中外文化交流史

老师:李巨澜

安静的教室,走进一位风度翩翩的学者,这充满智慧的一课开始了。

李巨澜老师的课件内容条理清晰,逻辑到位,简单明了,内涵丰富。他仅是根据屏幕上列出的要点,为我们演示整节课的内容,真正让我们有种身在网络上名师讲堂的感觉!他总是能够自然而然地引出专业的学术观点,有理有据,史论结合,对比考证,让人兴趣盎然。

图为李巨澜老师的课堂。记者柏华摄

在“汉唐时期的对外交往”的一级标题中,下一级的标题目录内容按照与中国关系的远近被浓缩为很简要的几个点,然后李老师经过多方举例论证,将素描的框架进行填充。当然这个填充过程也是由浅入深,由小见大,循序渐进。他将汉武帝与“天马”的故事娓娓道来,以加深我们对两汉时期中国与大宛、贵霜的关系,并深刻揭示汉武帝“醉翁之意不在酒”,攻大宛以得“天马”在于破匈奴与大宛之盟也!这让我们深深沉醉于历史轶事的同时,不忘升华对政治家的战略的理解。

李老师经常会向我们展示他考察过的历史遗迹,那些照片总是能够让我们走入历史情境当中,让空洞的名词解释有了现实的诠释。讲到“昆仑奴”时,有心急口快的学霸脱口而出“是黑奴!”李老师为这位同学点了个赞,并补充道:“应该说主要是黑奴。”面对我们大多数人疑惑的表情,李老师点开他外出考察时拍的昆仑奴的照片,解释道:“昆仑奴是我国西北少数民族或南洋、中亚地区的奴隶,唐朝时渐多。”

隋唐时期,中国政府设置了安西、北庭两都护府,羁縻都督府州。俗话说“史地不分家”,李老师此时便担任起地理解说员的角色,为我们口述勾勒了一幅隋唐时期都护府、羁縻府州的三维地图。为了和老师一起勾画空间地图,我们的思维开始飞速转动,穿梭在西域辽阔的土地上。如此大的空间跨度,却能了然于心,让我在惊叹李老师超群的记忆力同时,也不禁佩服李老师严谨的治学态度。李老师的课堂内容重点突出,详略得当。在简述隋唐时期都护府、羁縻府州的地理位置后,他便为我们重点讲解了著名的怛罗斯之战及其深远意义。

李老师常常鼓励我们史料结合,“读万卷书,行万里路”,实践出真知。在我们临行去西安进行专业实践时,李老师给我们布置了一项作业——事先做好准备工作,关注一件与中外文化交流有关的文物,拍张照片带回来并围绕文物的发现过程、历史意义写一篇观后感。我们能够理解李老师的良苦用心,他是希望我们不虚此行,有所关注,有所思考,理论与实践相结合,更好地掌握本专业学习方法。

很多人可能会觉得史学课程会枯燥乏味,然而对于我们来说,却恰恰相反。身在知识的海洋,有良师益友的谆谆教诲,我们会在轻松愉悦的课堂氛围中学习。李老师总可以时不时地冒出一些流行语,小故事,这更拉近了我们的距离,也使得课堂内容很丰富多彩。

法国哲学家帕斯卡尔曾说:“人是一颗会思想的芦苇”,“思想形成人的伟大”,“我们全部的尊严就在于思想”。李巨澜老师的课堂总能让我感受到思想的伟大,无论是讲授历史学课程,还是点缀历史小故事,亦或是展示历史图片,李老师总是引导我们围绕着“思考”这一主题,与我们一同学习。

下课铃声响起的同时课堂戛然而止,恰到好处,然而思想仍在飞扬,思考仍在继续。

赵科天老师的课堂:深入浅出 融会贯通

听课学生:政管学院1204 印凤

时间:2014年10月20日

天气:小雨

地点:教A3-303

课程:组织行为学

老师:赵科天

又可以上台发言了!对于这星期一的第一节课,大家既紧张又期待。

这是我们组织行为学的课堂,给我们上课是赵科天老师。说实话,刚开学,对赵老师的课,我是兴趣不大的。课堂初见,他不像我们之前接触的其他几位专业课的年轻老师。赵老师看上去比较严肃,一板一眼的,一上来就给我们强调了上课的纪律,不能吃早饭,不能玩手机。上课时,讲的也是我很不了解的专业性知识,直白点说,都是大道理。而且,赵老师普通话不是很标准,有口音,有的地方听不懂。所以,第一次课结束后,我有点不适应,有点懵了。

图为赵科天老师的课堂。记者王伟洁摄

第二次,他给我们讲解关于人的理论。三节课,他大部分时间在讲解哲学上对人的本质,人性的认识,从西方谈到中国,从古到今,从柏拉图到马克思。尤其是在介绍马克思的相关观点、理论时,我顿时感觉自己瞬间移动,来到了马原的课堂,在听一位马原老师讲课。下课后,我果断百度了一下。本以为赵老师是位严肃古板的普通老教师,结果,咱们赵老师,哪是什么普通老教师啊!教授,主要从事马克思主义哲学、毛泽东思想概论、组织行为学等课程教学和马克思主义哲学特别是中国问题的哲学研究,发表过许多相关研究的论文。学术水平这么高,果然是符合咱政管学院老师的特点!

可能是出于百度后对赵老师的的惊讶与崇拜,接下来的2节课,我开始认真去听。后来发现,我似乎能理解他的讲课方式了。这是位研究型老师,或许他不能像年轻老师那样幽默风趣,用贴近我们生活的方式教学。但赵老师有他的特色和专长,他说的是大道理,这是站在一种更宏观更全面的角度来讲解、分析。如果认真仔细地思考每一句看起来高深莫测的话,我发现从中体会到更多。

三节课结束,赵老师给我们留了思考题:谈谈你对人本质的理解,希望下节课大家发表各自的看法。题目看起来很大、很空,不知从何谈起,通过各种途径搜集了很多资料,来完成我的发言稿。在接下来一周的课堂上,老师一开始就给予大家充分时间上台发言,大家积极性不高,而且还有点腼腆,没人愿意。老师抽取了一位,有了第一位同学壮胆,后面的同学就踊跃了,一个接着一个。因为没有规定顺序,大家随意只要想发言就可以走上讲台。所以经常出现两三个人同时站起来,争着发言的情况。

在接下来的几周赵老师又给了我们很多思考题,有符合我们专业知识的,有哲学的等等。他启发我们不要只是片面地区分析一个问题,而要站在一个全面的角度,从专业理论多角度进行思考、分析。每次一个思考题,赵老师都会给我们两周,每周大概一节课的时间进行发言。这周大家讨论,老师点评后,提出不足,大家再回去完善,下周再对这个问题进行更深的讨论。每个思考题两周讨论结束后,赵老师会做一个总结,总结大家新颖的观点,指出今后还可以更深层次去了解的地方。

我很喜欢这种方式,虽然每节课结束后莫名地增加了思考题的任务,多少有点压力。但是经过自己查找资料,积极思考,同学发言,讨论交流,老师讲解等过程,我发现自己对一个本来很深奥的问题有了更深层次的理解,不单单只是表面。就这样,每周的发言令大家非常期待。而我原先感觉3节课枯燥无味,时间慢慢无期,现在觉得时间过得太快,还没讨论够,还没听够。而之前大家觉得赵老师普通话有口音,听不懂的这个问题。在上过几次课后,大家也听习惯了,能听懂。有的同学有时还会模仿找赵老师的几句口头禅,也成了一个乐趣。

总的说来,赵老师的教学特点是通过自己渊博的学识和丰富的阅历,将做人、做事、做学问三者有机地结合起来,引导我们独立思考、全面多角度思考。我习惯并喜欢上了这种教学方式,喜欢上了赵老师的这门组织行为学!而赵老师,低调睿智的老先生,智慧的魅力沉淀在他身上,潜移默化地传递给我们!

胡健老师的课堂:感悟生活与美的交织

听课学生:文学院1205 陆逸涵

时间:2014年10月21日星期二

天气:晴

地点:教A3-206

课程:美学

老师:胡健

对于美学这一课程,起初的我惶恐大于迷惘,所以在还未上课之时便产生了退却之心。美学对于我这样的初学者来说是天书亦或是不可能攻占的特洛伊城吧,我心中如是想着。紧接着便是对老师的好奇,会是个沉浸在自己美学研究世界里,而与讲台下昏昏欲睡的我们筑起“萧墙”的学者吗?带着许许多许多的情绪,我开始了美学之旅。

图为胡健老师在做报告。(图片来自网络)

令我十分意外的是,之前纷繁杂乱的思绪在上课铃声响起的那一刻,便消失无踪。胡健老师的美学课开始的那么简单直接,我们毫无防备之时,已悄然接受了美学,并不自觉得跟着胡健老师的步伐,观、赏、思中西之美学。胡健老师第一课为我们阐述的“什么是美学”“美学的定义是什么”起初听着着实有些费劲,课后休息时间老师总是坐在我们周围问我们是否听懂,又或者哪些地方不理解,但我在老师的眸中看到的是我们一张张迷茫的面孔。正当我以为老师会因为我们的沉默而感到无奈时,只见胡健老师已踩着上课铃声重新在讲台上挥斥方遒。我想只有是自己喜欢的才会有如此的热情与执着吧。我在美学课上学到的第一课不是美学知识,而是对事物的执着与热情。这何尝又不是一种生活的美呢?

随着美学课程的深入我愈发对美学产生了兴趣,这恰是老师“化腐朽为神奇”的力量吧,不是单纯的让学生被动的接受知识,而是主动求索。正所谓“授人以鱼不如授人以渔”,老师作为“传到授业解惑”的角色最高超之处大概就像如此吧。胡健老师在美学课堂上不会用大段大段晦涩难懂的美学名词,而是在跟我们分享他的人生经历,他常跟我们玩笑着说:“我快退休了,我一直在这里。上大学时就开始教书了,一直教到现在。”几十年的教书学习生涯,竟都在这简单的几句话中了,拥有如此丰富人生阅历的老师,教授我们美学又怎会枯燥无趣呢……

对于我们不曾熟悉过的曲径通幽处,胡健老师带我们曲折进入,于玩索中欣赏、感知美。老师在课堂上为我们介绍影视作品,在电影的人物、环境点滴中发现人性美、艺术美。如《西西里美丽的传说》中那高贵神秘、命运多变的夫人,而那一切皆因战争而起。在胡健老师的娓娓道来中我仿佛已捉住那女子繁丽的纱裙,这其中最美的就在于未涉及战争杀戮场面一丝一毫,却又最好的描绘出战争带给人类的毁灭——人性的堕落与消亡。又如《办公室罗曼史》中女强人上司在挣扎中涅槃重生,最终收获爱情与温暖……这许许多多的例子都是老师在课堂上与我们的分享。当从美学的神坛上迈下,走入生活,那么美学对于我而言就不那么“面目可憎”了。问及其他专业好友美学课程怎样时,他们大多认为“面目可憎”不足以形容美学。我很庆幸进入胡健老师的课堂,触及最简单却又最难以言说的美。

最近在读李泽厚先生的《美的历程》,书中按历史阶段介绍每一时期的文化之美。那狰狞的青铜饕餮中积淀着恐怖与神秘、从东汉到魏晋的“人的觉醒”、铺陈的汉赋、汉代拙重的雕塑、唐宋石窟、明清瓷器等等,皆有美可循。似乎只有一遍又一遍的阅读,才能不断领会其中的精髓。而这一求索是在胡健老师的课堂上生发的,兴趣便是最好的引路人。

如今课程过了一半,心境愈平和,不再如初始那样惶恐。想起朱光潜先生在《谈美学》中提及的写作一事,常人以为只有天才才会写作,普通人怎会这般高雅的技能,未写又怎知不会写呢。对于美学未学又怎知学不会呢。天才与庸才不在于天赋,而决定于行动的先后,成为常人眼中天才的人只不过付诸实践罢了。在美学课上学会勿庸人自扰之,只平和淡然接受,再付诸实践努力。

在胡健老师的美学课上,生活与美相互交织,细细品味便是。美虽始于他人,却不止于自己,自身感悟最甚。

下一季将会是哪些有趣的课堂出场,老师的形象将会如何在学生们笔尖上呈现,敬请期待【淮师听课记第2季】。

欢迎各单位、各二级学院通讯社、记者团、学生社团集体参加本次【淮师听课记】融媒体新闻互动体验活动,联系电话:051783525819,联系人:柏老师。

更多课堂日记,请查看淮师新闻网《课堂速写》栏目:http://news.hytc.edu.cn/jxky/ktsx/

《淮师听课记》为淮师新闻网、淮师校报、淮师电台、淮师微博、淮师微信等联合推出的大型融媒体报道活动,主要内容为淮阴师范学院大学生课堂日记。通过对淮阴师范学院课堂的多个侧面的报道,来展现淮阴师范学院教授风采、学生风貌、课堂生态等校园文化。本报道制作精良,每周一集,一集四篇,四集一季,第一季名为《模样》,第一季四集分别呈现了《教授的模样》、《妈妈的模样》、《帅气的模样》、《智者的模样》。2014年10月第一季第一集在淮师新闻网首次刊出后,引起了广泛的关注,江苏省教育厅官方微博“江苏教育发布”、《淮海商报》等媒体第一时间予以报道推介。

《淮师听课记》发源于2011年4月开始的“百名记者走基层”大型采访报道活动之《精彩课堂》。《淮师听课记》也是国内第一次使用融媒体互动体验式报道形式的大型纪实类校园新闻报道。报道动用了指导老师8人,淮通社10个分社、二级学院18个记者团,参与新闻报道写作学生300余人,报道组听了全校课堂1000余次。

(作者:李珊珊 陈莉 印凤 陆逸涵 本集责编:柏华 审核:朱延华)

本文来源:淮师新闻网责任编辑:柏华

微博达人:

404 Not Found

404 Not Found

nginx/1.4.1

网友跟帖:共有条跟帖

匿名