淮师新闻网4月10日电(记者金胜)为大力弘扬社会主义核心价值观,破解学生思想政治教育中存在的突出问题。近期,城环学院经过不断思考、精心设计,相继开展了一系列入情入“境”契合主题的教育活动,在潜移默化中逐步引导学生加深对“勤学、修德、明辨、笃实”的理解。

“声”临其境,穿越、学习英雄精神

英雄是一个民族的脊梁,精神是一个时代的魂魄。为培养具有家国情怀,勇于担当的新时代大学生,城环学院于4月8日晚在崇文阶音乐报告厅举行了《声临其境》配音表演活动。学院的几位配音爱好者,用惟妙惟肖的表演带领观众“穿越”时空,一同感受英雄人物在关键时刻力挽狂澜的气概。“面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭。”为李云龙配音的谈洋慷慨激昂,斩钉截铁地说道。《建军大业》《风声》《芳华》等影视作品中紧张激烈的片段在配音者表演下,带给了大家身临其境的体验,让英雄近在咫尺,触手可摸。正如配音者曹世豪所说:“那一刻,我觉得自己就是那个英雄!”

“心”随境转,追思、弘扬红色文化

红色文化传承着历史,蕴含着初心。为大力弘扬红色文化,3月24日下午,城环学院学子在周恩来纪念馆上演了一场“红色快闪”。同学们的表演吸引了大批游客驻足观看、拍照、合唱,快闪活动相继被人民网、新华网、时代新闻网、中红网等媒体报道和转载,在学生中引起了热烈反响。清明前夕,城环学院学生党员和发展对象列队前往新四军刘老庄烈士陵园进行祭扫活动。聆听烈士事迹、观看历史遗物,以强烈的视听感受唤发学生心底的民族感、爱国感和责任感,以烈士们舍身为国、英勇无畏、艰苦奋斗的革命精神滋养学生的心灵,为新时期和平年代下的祖国栋梁补足了“精神之钙”。

“情”随境变,复原、反思道德失范

当下校园,学生自我意识强烈但相处间却往往矛盾频频。主题教育月期间,城环学院以班级为单位开展了班风建设自查自纠活动,找出了目前学院班风建设中存在的突出共性问题。针对这些问题,城环学院精心组织策划了由学生自编自导自演的校园生活情景剧《和而不同——青春“斗”》。通过“寝室风云”“班级风波”“刺激战场下的危机”等剧情,原汁原味地复原和揭露大学校园生活中出现的失德、失范等自私自利行为。表演者声情并茂的演出像是一面镜子,激发了学生的共情,引发了学生的自我反思。不少同学当晚就悄悄地更新了自己网络标签,“严于律己,宽以待人”“计较的越多,失去的也越多”……

“行”境合一,示范、彰显价值追求

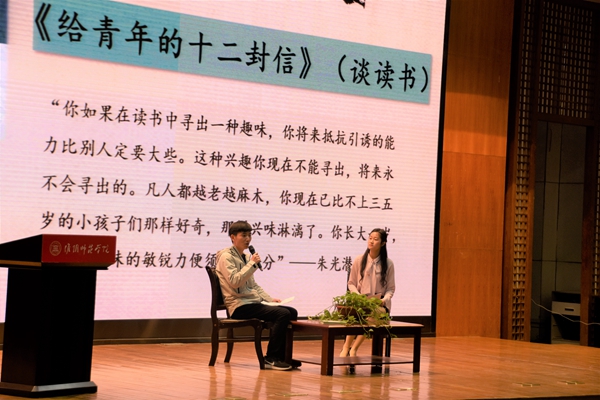

时下不少大学生沉迷于网络游戏不能自拔,与之相伴而生的是萦绕在他们心中的一个困惑——“我们这个专业将来到底能干啥?”。这种现象表面上看是学生对专业认知欠缺导致对未来迷茫进而表现为无欲无求的“佛系”状态,本质上却是价值虚无主义思潮在大学生身上的折射,即个体失去与世界、共同体在精神意义上的关联,导致超越视野的丧失、意义世界的萎缩。针对这一现象,4月3日晚,在图书馆多功能厅,城环学院开展了《芳语满堂》分享活动。

学院邀请了今年考取国家外交部的2017届毕业生贺亿冉同学,荣获“中国好人”称号的终身志愿者金驹阿姨,在淮安市中院工作的法律工作者孙楠同志以及我校校史馆建设者2012届毕业生陆云峰同志,分别作为 “勤学”“修德”“明辨“笃实”这四个词语的守护人。由他们为同学们朗读名家经典,阐述自己对经典的理解并分享发生在他们身上的相关故事。四位守护人的独到见解和传奇经历彰显着超越自我的价值追求,营造出了一种和谐向上的情境,建构出了一个强大“教育场域”,让所有与会学生都能感受到生命的充盈与存在的意义。学生们深受鼓舞,超越自我,争当榜样成为学生间追逐的一种“潮流”。

习近平总书记在学校思政课教师座谈会上指出要“坚持显性教育和隐形教育相统一”。隐性教育更容易契合青年学生的思维方式、认知特点、精神需求,从而可以收到“润物细无声”“著物物不知”的奇效。情境体验就是一种隐性的教育方式,城环学院的尝试初见成效。在未来的学生工作中,城环学院将继续贯彻落实习近平总书记的讲话精神,深入学习研究,勇于探索创新。

图为“芳语满堂”活动现场。 记者李少君摄

图为“和而不同——青春‘斗’”活动现场。 记者刘宇林摄

图为“声临其境”活动现场。记者丁玥涵摄

图为城环学子刘老庄烈士陵园祭扫活动合影。记者高沈涵摄

(作者:金胜 审核:羊森 编校:董旭冉)

本文来源:淮师新闻网责任编辑:姬广建

微博达人:

404 Not Found

404 Not Found

nginx/1.4.1

网友跟帖:共有条跟帖

匿名